お知らせ

「未就園児向け園庭開放」のお知らせ

未就園児対象に園庭開放を行っています。

木の遊具や砂場、ブランコで遊べます。

☆子育て相談を受け付けています。お声がけください。

〇日程:2月6日(木)・13日(木)・20日(木)

〇時間帯:10:30~11:15 ※雨天中止

〇持ち物:飲み物、着替え、タオル等

〇当日、門にお集まりください。

TEL:0422-48-8903 平日9時~17時

プレ保育説明会のお知らせ

2026年1月21日(水) 10:00~11:00

プレ保育:満3歳児クラス、未就園児クラス

ご参加ありがとうございました。

「未就園児向け園庭開放」のお知らせ

未就園児対象に園庭開放を行っています。

木の遊具や砂場、ブランコで遊べます。

☆子育て相談を受け付けています。お声がけください。

〇日程:1月15日(木)・22日(木)・29日(木)

〇時間帯:10:30~11:15 ※雨天中止

〇持ち物:飲み物、着替え、タオル等

〇当日、門にお集まりください。

TEL:0422-48-8903 平日9時~17時

未就園児対象 わくわくプレイデーのご案内

○2026年1月14日(水)

13:00~14:00 製作等の室内遊び

14:00~14:30 園庭開放

○持ち物:室内履き、飲み物

たくさんのご参加ありがとうございました。

2026年度プレ保育説明会第1回

2025年10月22日(水) 10:00~11:00

場所:園舎の隣の家

たくさんのご参加ありがとうございました。

第2回12月10日(水)、第3回1月14日(水)を予定しています。

2026年度第3回入園説明会

2025年10月8日(水) 13:30~14:30

保育の内容やそれぞれの学年の様子等、説明いたします。

たくさんのご参加ありがとうございました。

今年度の説明会は全て終了しました。

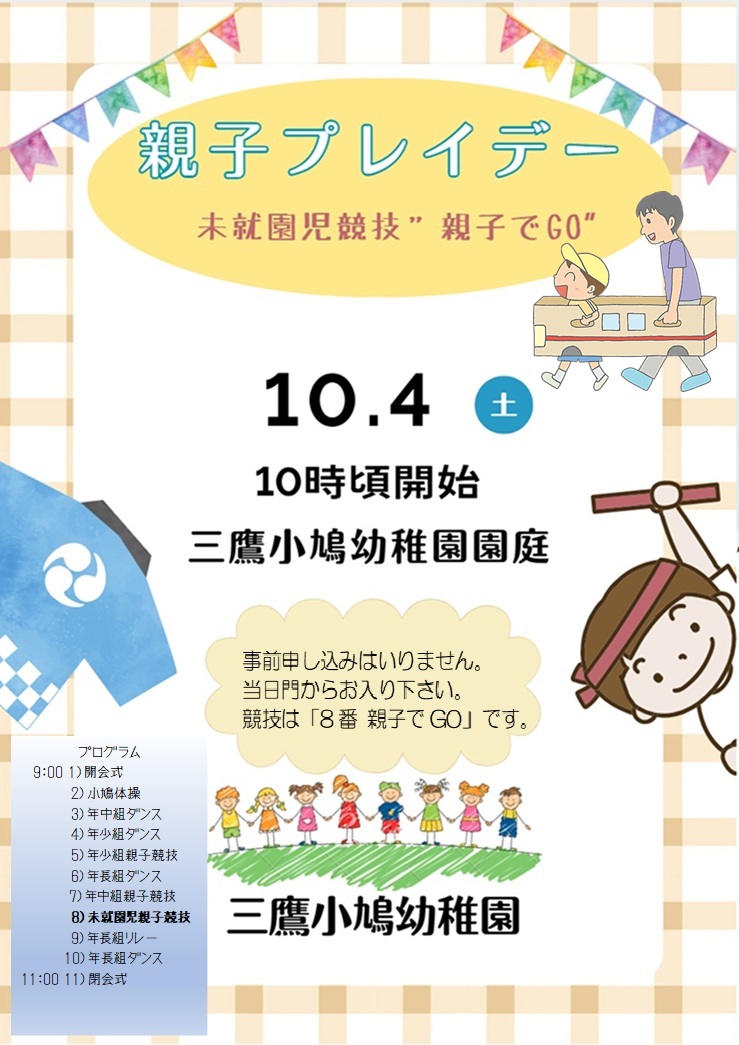

親子プレイデー未就園児競技のご案内

未就園児親子競技「親子でGO!」にご参加ください。

〇日時:10月4日(土)10時頃

〇場所:幼稚園園庭

お天気が危ぶまれましたが、無事終了しました。

たくさんのご来場ありがとうございました。

未就園児対象 わくわくプレイデーのご案内

○2025年9月17日(水)

13:00~14:00 製作等の室内遊び

14:00~14:30 園庭開放

○持ち物:室内履き、飲み物

未就園児対象のわくわくプレイデーを実施します。

親子で登園していただき、製作をしたり、楽器を鳴らしたり、人形劇を見たりします。

たくさんのご参加ありがとうございました。

無事終了いたしました。

とうきょう すくわくプログラム活動報告

”とうきょう すくわくプログラム”

東京都が乳幼児の心の育ちをサポートするため、主体的、協働的な探求活動を通じて幼児教育・保育の充実を図る幼稚園・保育園などを支援する「とうきょうすくわくプログラム促進事業」を実施している。

幸いなことに三鷹の牟礼の自然豊かな環境に恵まれているため、通常保育の中でも、園庭の幼虫を見つけると子どもたちが虫かごで育て、チョウチョになるまでお世話をして自然に帰したり、カマキリの卵を育て成長すると園庭に放してあげたりしている。

蝉の幼虫を観察して、脱皮する瞬間を園児全員で見守る時もあった。又数年前には大きなアオダイショウが園庭の低木(蝋梅の木)に巻き付いているところを発見し、職員が捕まえて、園児たちも少し離れたところから観察し、その後、近所の玉川上水に放流したこともあった。このように自然豊かな地域であるため、通常の保育の中で様々な体験がされている。

そこで当園では「とうきょうすくわくプログラム促進事業」での活動に関しては、今後のグローバルな社会を見据えて、他言語を知ることと、解き放された自己表現を経験するために、英語圏の講師とジブリ美術館の壁画作成に関わりのある講師を招いて、子どもたちの指導を依頼している。

とうきょうすくわくプログラム活動報告書

園庭に新しい遊具がきました

2023年10月11日(水)掲載

新しく木の遊具が設置されました!

お休み中に工事が行われ、本日から使えます。子どもたちは大喜びで、またがって遊んでいました。

車内置き去り防止支援システムを取り付けました

2023年6月27日(火)

送迎車両2台にトヨタ純正車内置き去り防止支援システムを取り付けました。

詳しい内容はトヨタのサイトでご確認下さい。こちら

子どもたちには順次説明していきます。

バス通園にICカードを導入しました。

2022年11月29日(火)

10月24日(月)から、定期バスコース、雨バスコース乗車のお子さんは登園時にICカードで登園を記録しています。カバンに付けたパスケースを出してカードリーダーにタッチします。

保護者の皆さんには「登園しました」と通知が届きます。

ミストシャワーで涼しくなりました

園庭にミストシャワーが付きました。

水道の蛇口をひねると、非常に細かい霧となって出てきます。

とても涼しくて気持ちよく、子どもたちは大喜びでした。

井戸の上に大型タープを張りました

7月1日(金)、ブルーの大型タープ(uvカット 4m×6m)を購入しました。

井戸の周りに大きな日陰ができて、過ごしやすくなりました。

課外教室

2021年10月より保育後約一時間、ECC英語教室を隣家にて開設することとなりました。

対象は年中・年長組の子どもたちの希望者です。

英語教室終了後預かり保育に参加する事もできます。

尚、当園の卒園生も時間は異なりますがお入りいただけます。

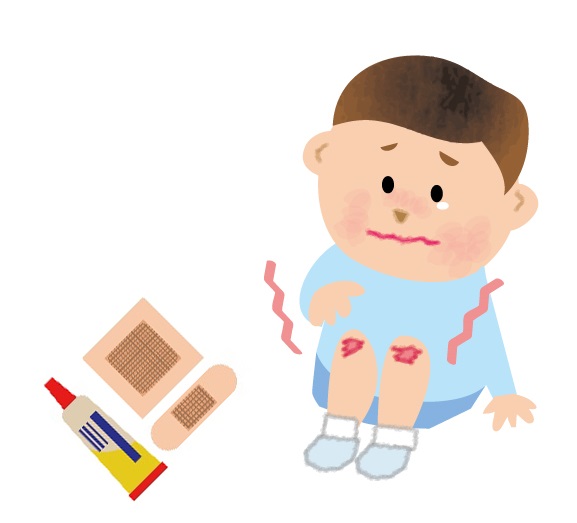

看護師常駐

2022年度4月より、正看護師である職員が保育時間中常駐致します。

通常は子ども達の安全を見守りながら保育補助の業務にも拘わり、

応急手当等発生したときには的確なアドバイスをいたします。